课程内容

《物质生活与习俗的变迁》

一、物质生活与习俗的变迁

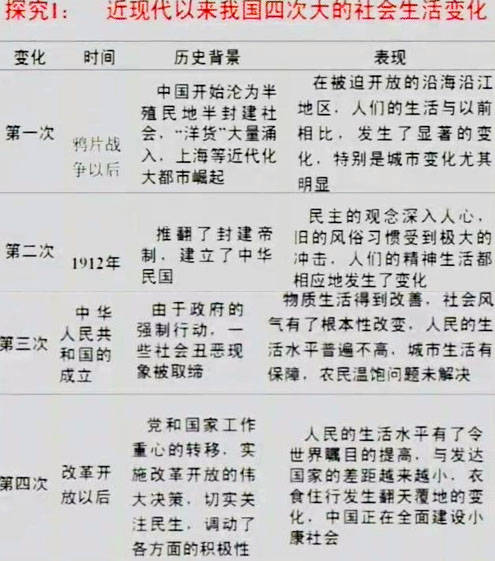

(一)动荡中变化的近代社会生活。

(1)近代物质生活的变迁

(1)原因:鸦片战争以后,西方列强在中国(通商口岸)设厂、开店、办银行,西方文化逐渐渗透到国民生活中。

(2)概况

①衣:城百姓穿“洋布”、“洋装”辛亥革命后,(中山)装受欢迎。

②食:在通商口岸和一些大城市里开始出现(西餐馆),人们吃西餐、面包、喝咖啡。

③住:一些官员和商人建起欧式洋房或中西合璧的豪宅。

(4)行:

①铁路运输:19世纪80年代初,清政府修筑从(唐山)到(胥各庄)铁路,标志着中国铁路的诞生。

②公路运输:20世纪初,汽车开始出现地(上海)等大城市。

③水运:19世纪70年代,洋务派创办的(轮船招商局),打破了列强垄断的局面。

④航空运输:1909年旅美华侨(冯如)制成了中国的第一架飞机,标志着中国航空事业的开始;(1920)年中国六条航线北京——(天津)航线开通。开通,中国民航拉开了序幕。

思维拓展

社会生活的变迁发端于通商口岸的原因?

首先,通商口岸最早受到西方的侵略,西学东渐的影响较早,也较为深入。

其次,这些地区在历史上商品经济比较繁荣,人民的思想比较开放,受封建思想的影响较小,而封建统治基础相对较弱。

再次,这些地区人员混杂,流动性特别强,家庭、宗教的血缘关系受到严重冲击,个性比较自由。

2.近代风俗习惯的变迁

(1)戊戌变法时期:维新派主张(“断发易服”、“废止缠足”)。改革婚姻制度。

(2)辛亥革命前后,(“断发易服”)具有反清革命的色彩。

(3)国民时期,政府分布剪辫易服和(“废止缠足”)等法令。婚丧仪式由繁琐愚昧改为(简约文明)。

3.农村处在落后、封闭的状态。

(2)传统的风俗习惯在农村沿袭。

(二)新中国社会生活新风尚

1.新中国成立到改革开放前

(1)变化原因:农民分得土地,城市解决(劳动就业)问题。人民生活逐步得到改善。

(2)表现:人们衣着补素,食物比较简单。城市住房总体比较拥挤,许多生活必要品要凭(票证)计划供应。中国人的生活水平差距不大,总体比较低,铁路运输;新中国成立后,先后寻成(宝成)、兰新等铁路,加强了内地与西北、西南地区沟通,公路运输,新中国成立后公路运输获得较快发展。建立起密集的公路网。

2.改革开放以来

(1)衣:着装从单一款式走向多样式,颜色从(灰篮色调)为主变为五彩缤纷。

(2)食:1987年基本上解决了温饱问题:政府倡导(“菜篮子工程”)。

(3)住:1995年,国家在城镇启动了(“安居工程”),人均居住面积大提高。

(4)行:

①铁路运输:到“九五”期末,中国的铁路劳动总里各已跃居亚洲第一位,世界第四位,1997年以来全国铁路实行了几次大提速。

②公路运输:建立起密集的公路网,(青藏)高原等许多偏远闭塞的山区也通了汽车。

③水运:20世纪90年代以后,由于铁路、公路和民航事业的快速发展轮船运输业受到一定影响。

④航空运输:中国已成为世界民航大国。

(5)风俗习惯:休闲方式多样化,生活质量提高:注重(环保)、讲究卫生、赈济灾区等社会风尚逐步形成。

近代以来社会生活演变的原因、特别和影响

(1)原因:

①列强的侵略,西文生活方式习俗(文化影响)的传入和影响(根本原因在于近代西文文明的先进性)

②政府政策的影响;

③西方民主思想的影响;

④近代先进中国人的努力和开风气之先。

(2)中国近代生活变化的特点

①受本文影响明显,经历了一个被动接受到主动向西文学习的过程。

②随着中国民主的发展而不断加深;

③在地域、城乡间存在严重的不平衡性;

④艰苦有相当的本文文化内容,又保持着浓厚的民族特色。

(3)中国近代社会生活的变化给中国社会带来的影响

①政治上:有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展;

②经济上:有利于中国资本主义经济的发展,推动了工业化进程;

③思想文化上,有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留中国文化的精髓,又日趋顺应时代变革。

总之,中国近代社会生活的变化有利于封建因素的消除和促进中国社会的进步。

中国近代交通发展的特点、成因及影响

(1)特点:

①从时间上看:开端艰难,起步晚,落后于同时代的西文国家;

②从发展趋势看:一开始就受到列强的控制和操纵;

③从发展水平看:受到顽固势力和帝国主义的排挤,加上政治腐败,近代交通发展缓慢;

④近代交通主要出现在东南沿海、通商口岸及大城市、西北、西南发展缓慢。

(2)成因

①先进的中国人为救国救民,积极兴办近代交通,促进中国社会的发展;

②鸦片战争后(西方)先进的交通工具极大地(影响)着中国;

③中国各地经济发展不平衡性决定了各地交通发展的不平衡。

(3)影响

①交通的变化和发展,标志着人类社会文明的进步,近代中国交通业的发展,有利于中国经济现代化,它能够活跃闭塞地区的经济,带动其他产业的发展,推动商业城镇的兴起与发展;

②交通近代有利于现代科技知识和先进思想理论的传播,在一定程度上转变了人们的思想观念;

③交通近代化加强了中国同世界的联系,有利于中国社会的转型;

④由于近代中国处在半殖民地和半封建社会,交通近代化客观上便利了列强对中国的侵略。

正确认识西方近代物质文明和生活方式 对中国社会生活影响

西方近代物质文明和生活方式对中国产生了双重影响;

一方面,本文的物质文明和生活方式是伴随着大炮和半殖民主义侵略强行进入中国人的生活,它破坏了中国长期安定、宁静的社会环境,也迫使中国人不得不放弃原有的生活方式去选择一种新的生活方式,并承受了这种变化所带来的阵痛。

另一方面,西文传入中国的新器具,新事物和新和生活方式又有一定的先进性,代表了新的生产力的发展方向;而且这些东西一进入中国,就对传统的落后的生产力和生活方式起了强大的破坏作用,有力地推动了中国近代社会结构的转型,引进了中国社会迈向近代的新变革。